[Zweitveröffentlichung – Orginial erschienen am 21.04.2020 im PRIF Blog unter CC BY-ND 4.0 Lizenz]

von Daniel Mullis

Die Corona-Krise hat Deutschland fest im Griff. Das Alltags- und Berufsleben sind auf den Kopf gestellt und selten war politisch so schnell so viel möglich wie in den letzten Wochen. Auch wenn es sich wohl viele wünschen, ein Zurück zur alten Normalität wird es nicht geben. Die kollektive Erfahrung der Pandemie wird Spuren hinterlassen und die Wirtschaftskrise wird neue Herausforderungen schaffen. Krisen sind Momente der Verunsicherung, aber auch der Produktion von Neuem und der Vertiefung von Bekanntem. Umso wichtiger ist es, sich die aktuellen Tendenzen zu vergegenwärtigen. Denn, so richtig und wichtig der Kampf gegen die Pandemie mittels Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch sind, dem Regierungshandeln und den erlassenen Restriktionen sind Tendenzen immanent, die mittelfristig die demokratische Gesellschaft bedrohen, soziale Polarisierung vertiefen und Solidarität erodieren.

Die Corona-Krise hat Politik und gesellschaftliche Transformation enorm beschleunigt. Seit einem Monat werden auf einem Online-Pad entsprechende Ereignisse, Debatten und Analysen dokumentiert. Auf der Datengrundlage geht nun die Homepage Corona Monitor online. Den Start der Seite möchte ich für eine erste Bilanz nutzen und für Deutschland fünf Prozesse skizzieren. Ich beginne erstens mit postdemokratischen, nationalistischen und autoritären Tendenzen in der Pandemiebekämpfung. Zu beobachten ist zudem eine Selektivität der Maßnahmen, zum einen sozial und zum anderen, was die Geschlechter angeht. Dies werde ich als zweiten und dritten Punkt diskutieren. Viertens, dürfte die Vereinzelung – trotz der vielen solidarischen Initiativen – mittelfristig dahingehende Konsequenzen haben, dass ein regressiver Individualismus sowie konservative Familienmodelle erstarken. Und fünftens ist es die kommende Wirtschaftskrise sowie der Streit über die Verteilung der Kosten zu deren Milderung, die Brüche in der Gesellschaft mutmaßlich weiter vertiefen.

1. Postdemokratisches Regieren & autoritäre Tendenzen

Die Maßnahmen sind bekannt. Auch wenn sie nun sukzessive gelockert werden, betroffen sind noch längerfristig Grundrechte wie „Religions-, Berufs- und Gewerbefreiheit, die Bewegungs- oder Versammlungsfreiheit“. Die soziale Distanzierung ist Gebot der Stunde und dies zurecht. Problematisch jedoch sind zumindest drei Dimensionen: die unreflektierte Macht von Expert*innen, der präsente Nationalismus sowie die Abschottungstendenzen und drittens autoritäre Elemente innerhalb des staatlichen Agierens und der Gesellschaft.

Es ist die Stunde der Experten – und ja, es sind meist Männer. Die Entscheidungen der letzten Wochen wurden zwar transparent in einer großen Fülle an Ansprachen und Pressekonferenzen kommuniziert, politisch begründet wurden sie aber kaum je. Gehandelt wird stets nach einem Gebot der Stunde, die einzig wirklich sichtbare Güterabwägung findet zwischen Interessen der Wirtschaft und der Leistungsgrenze des Gesundheitswesens statt. Andere mögliche Abwägungen wie etwa den Schutz des Lebens an sich, Effekte von Isolation oder Stress von Eltern bleiben marginal. „Die neue Macht der Virologen“ titelte das Handelsblatt Ende März. Auch den Weg aus der Krise soll nun ein ad-hoc Gutachten der Leopoldina weisen. Formuliert wurde es von einem Gremium zusammengesetzt aus 24 Männer und zwei Frauen, wobei nur zwei der Autor*innen einen Migrationshintergrund haben. Zu beobachten ist in gesteigerter Form, was Colin Crouch schon vor einigen Jahren als zentralen Aspekt einer post-demokratischen Ordnung beschrieb: Die Verlagerung von Politik in das quasi unpolitische Feld der Meinungen von Expert*innen. Demokratie werde unterlaufen, indem gesellschaftlicher Streit um Positionen in der Tendenz verunmöglicht werde. Problematisch ist dabei nicht der Umstand, dass Expert*innen gehört werden, sondern dass Uneinigkeit im Bereich der Wissenschaften selbst auf dem politischen Parkett verkannt wird. So bestehen Differenzen innerhalb der Virologie – wie dies im Übrigen Christian Drosten, „die Stimme der Krise“, selbst betont – und noch deutlicher sind sie etwa hinsichtlich der unterstützenden Voten der Leopoldina zum grundsätzlichen Fortbestand der Schuldenbremse. Die eigentlich politische Entscheidung, nämlich die Frage ‚welche Expert*innen als relevant gelten‘, wird weder transparent gemacht noch demokratisch verhandelt.

Was wir aktuell beobachten, ist, so Stefan Lessenich, eine post-demokratische Politik „die keine Interessenkonflikte“ duldet und „die Einheit der Nation“ beschwört. So erstaunt nicht, dass die Maßnahmen eine nationalistische Schlagseite haben. In ganz Europa – und darüber hinaus – sind die Schlagbäume zurück und freier Personenverkehr, anders als der Warenverkehr, faktisch eingestellt. Dies jedoch ist kein Resultat eines europäischen Entscheides, sondern Ergebnis nationaler Alleingänge. Treibende Kräfte waren nicht selten Politiker*innen, die seit dem Sommer 2015 Grenzen ohnehin engmaschiger kontrollieren und Migration unterbinden wollten. Es ist nachvollziehbar, dass Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird; da das Pandemiegeschehen innerhalb der Staaten aber sehr ungleich voranschreitet, ist jedoch nicht nachvollziehbar warum Bewegungsfreiheit entlang nationaler Grenzen eingeschränkt wird. Noch problematischer ist, dass die Grenzen auch für Menschen auf der Flucht geschlossen sind, auf dem Mittelmeer jegliche amtlichen Aktivitäten der Seenotrettung eingestellt sind und selbst die humanitäre Aufnahme von Geflüchteten aus Nicht-EU-Staaten ausgesetzt wurde, während Abschiebeflüge auch in Corona-Risikogebiete weiter stattfinden. Die Pandemie dient hier offenbar als willkommene Gelegenheit, um den Anfang März gewachsenen Druck auf die europäische Grenze in Griechenland national zu beenden. Menschenrechte und das Recht aus Asyl sind in Zeiten von Corona offensichtlich Verhandlungsmasse.

Aber auch im Inneren ist die übergebührliche Aussetzung von Grundrechten, die Ausweitung polizeilicher Befugnisse und eine autoritäre Blockwartmentalität zu beobachten. So sind die Landesverordnungen unnötig unpräzise formuliert, was den Polizeibehörden ein hohes Maß an Interpretationsspielraum lässt, die diese bisweilen auch nutzen. In vielen Bundesländern gelten Bußgeldkataloge, um Verstöße gegen die Einschränkungen mit verhältnismäßig hohen Strafen zu sanktionieren. Im Extremfall droht gar polizeilicher Gewahrsam. Insgesamt finden die erlassenen Maßnahmen, wie Umfragen verdeutlichen, große Zustimmung in der Bevölkerung. Es bleibt jedoch nicht bei der bloßen Zustimmung; Bürger*innen melden selbst „eifrig Verstöße“. Hier wird offenbar, was die Einstellungsforschung als latenten „Autoritarismus“ schon seit mehreren Jahren in der Breite der Bevölkerung konstatiert. Den Erhebungen von Oliver Decker und Elmar Brähler zufolge stimmten schon vor der aktuellen Pandemie 65% der Befragten der Aussage zu, dass „Unruhestifter [..] deutlich zu spüren bekommen“ sollen, dass sie in der Gesellschaft „unerwünscht sind“ und etwas mehr als 23% wollen „wichtige Entscheidungen […] Führungspersonen überlassen“. In Zeiten des Corona-Krisenmanagements zeigt sich diese „Flucht ins Autoritäre“ stärker als zuvor in allen politischen Milieus. Wilhelm Heitmeyer stellt folglich fest: „In der Krise wächst das Autoritäre“.

Seebrücke Aktionstag 5.4.2020, Quelle: Tonny Linke,

Seebrücke Aktionstag 5.4.2020, Quelle: Tonny Linke,

flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Besonders schwer wiegt der Umstand, dass die verfügten Versammlungsverbote in den meisten Ländern auch das Demonstrationsrecht betreffen. Mittlerweile beschäftigt die Frage die Gerichte mit sehr unterschiedlichem Ausgang. Jüngst kippte das Bundesverfassungsgericht jedoch ein Demonstrationsverbot in Stuttgart. So oder so, die Auflagen für Demonstrationen sind so eng gehalten, dass wirksame öffentliche Willensbekundung faktisch nicht möglich ist. Dies zeigte sich deutlich bei bundesweiten Protesten der Seebrücke-Bewegung am Wochenende vom 4. und 5. April, als Aktivist*innen auf die drohende Corona-Epidemie in den Flüchtlingslagern in Griechenland sowie in den Sammelunterkünften in Deutschland aufmerksam machten und deren Auflösung forderten.

Die Polizei schritt jeweils rigoros ein. In Frankfurt am Main etwa, wo ca. 400 Menschen unter Einhaltung der Sicherheitsabstände und ausgerüstet mit Atemschutzmasken eine Menschenkette bildeten, wurde die ‚Versammlung‘ bisweilen rabiat von Beamt*innen – die teilweise keinen Mundschutz trugen – aufgelöst. Ähnliche Szenen waren in Berlin, Hamburg und Hannover sowie Lüchow zu beobachten. Selbst Protest-Schilder und Kunstinstallationen wurden von der Polizei entfernt, bisweilen war nicht einmal das Tragen von T-Shirts mit politischen Botschaften gestattet. Während diese Proteste zumindest medial Beachtung fanden, ging der von der Straße ins Internet verlagerte europaweite Housing Action Day am 28. März völlig unter: Ohne die eingeübten Rituale im öffentlichen Raum findet Protest offensichtlich kaum medialen Widerhall. Hier würde es an den Pressehäusern liegen, ihre Aufmerksamkeit stärker den Umständen anzupassen, wollen sie nicht den kruden Verschwörungsdenker*innen, die sich um alle Auflagen scheren, überproportional Gewicht geben und letztlich selbst Teil der Erosion von demokratischer Kultur sein.

2. Die soziale Selektivität der Maßnahmen

In ihrem Video-Podcast vom 14. März betonte Angela Merkel, „jeder einzelne Mensch ist betroffen“, weshalb die Bekämpfung der Pandemie die Beteiligung aller bedürfe. Die Art und Weise des Betroffenseins ist aber in hohem Maße ungleich und dies hinsichtlich sozialer Lage, was ich nun darlege, und Geschlecht, was ich anschließend diskutiere. Wichtig ist hierbei, dass die nach Ostern beschlossenen Schritte in Richtung Lockerung die soziale Selektivität der Maßnahmen eher noch verschärfen als mildern.

Mike Davis verweist in seiner sozialwissenschaftlichen Analyse viraler Pandemien eindrücklich auf den evidenten Zusammenhang zwischen Krankheit, Wohnverhältnissen, sozialer Lage und ungenügender Ernährung. Es sind die ohnehin marginalisierten und prekarisierten Gruppen in der Gesellschaft, die den Risiken der Pandemie am stärksten ausgesetzt sind. Dies gilt für Deutschland, noch mehr aber aus globaler Perspektive. Aus Brasilien wird berichtet, dass die Mittel- und Oberschicht das Virus ins Land brachte, die Pandemie insbesondere aber über die Hausangestellten in die Armenvierteln getragen wird. In New York sind es die schwarzen Viertel von Queens und der Bronx, wo sich das Virus am stärksten ausbreitet und im ganzen Land liegt die Todesrate der schwarzen Bevölkerung signifikant über dem Durchschnitt. In Ländern wie Ecuador, die von großer sozialer Ungleichheit geprägt und mit schwachen Gesundheitssystemen ausgestattet sind, wütet die Pandemie fast ungebremst. Eine solche Entwicklung ist in Europa nicht zuletzt in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln oder auf der Balkanroute zu befürchten, wo es fundamental an adäquatem Schutz und Versorgung mangelt. Aber auch in den Sammelunterkünften in Deutschland sind die Maximen von #WirBleibenZuhause und #SocialDistancing nicht umzusetzen. In Suhl, Thüringen und Halberstadt, Sachsen-Anhalt wurden Sammelunterkünfte bereits unter Quarantäne gestellt, in letzterem sind Anfang April aus Protest gegen die Zustände einige Bewohner*innen in den Hungerstreik getreten – die mediale Fokussierung bleibt dennoch aus.

Zuhause bleiben ist ein Privileg der Oberschicht und der Wissensarbeiter*innen. Die New York Times veröffentlichte Zahlen, wonach das einkommensstärkste Viertel der Bevölkerung zu 61,5% aus dem Home Office arbeiten kann, während es im untersten Viertel gerade 9,2% sind. Gemäß einer Studie der Akkon Hochschule geben in Deutschland 29% an, nun „vermehrt oder vollständig von zu Hause aus“ zu arbeiten. So verteilt sich auch das Risiko einer Ansteckung sozial selektiv. Das höchste Risiko liegt bei Pflegekräften und Angestellten im Bildungssektor, bei Sicherheitsbehörden, Logistik- und Lieferdienstarbeiter*innen sowie bei Angestellten von Supermärkten. Anstatt den Schutz der Menschen in diesen Sparten zu erhöhen, wurden in strategisch relevanten Sektoren Qualitätsstandards aufgeweicht und Arbeitszeitenregelungen gelockert – hier drohen Menschen über ihre Belastungsgrenzen hinaus gefordert zu werden.

Aber nicht nur das Risiko zur Infektion ist sozial ungleich, sondern auch die Belastungen der Kontaktsperre und Schulschließungen. Wer zu fünft mit Kindern in einer Zweiraumwohnung ohne Balkon und Garten wohnt, was in den Großstädten des Landes auf Grund der Krise des Wohnungssektors keine Seltenheit ist, kann faktisch nicht dauerhaft zuhause bleiben. Lernen und Arbeiten sind ein Ding der Unmöglichkeit, zudem fehlt es nicht selten an der digitalen Infrastruktur, um die schulischen Onlineangebote zu nutzen. Gerade für Kinder aus weniger privilegierten Familien steht damit langfristig der schulische Erfolg, der Übertritt in das Gymnasium oder der Einstieg ins Berufsleben auf dem Spiel. Der Stillstand der Wirtschaft trägt seinen Teil zur Vertiefung der Ungleichheit bei. Primär die Scheinselbstständigen, Leiharbeiter*innen und undokumentierten Arbeiter*innen im Bausektor stehen nun ohne Arbeit da. Hart trifft es auch Menschen, die in mühsamer Arbeit Kleingewerbe aufgebaut haben und nun von Insolvenz bedroht sind. Wenn auch die Bundesregierung in Social-Media-Kampagnen verspricht, allen zu helfen, verdeutlicht doch die Bildauswahl, wer alle ist: weiß, verheiratet, blond, Familie, Mittelstand.

Social-Media-Kampagnen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Quelle: Frontseite auf twitter.com am 17.4.2020.

Die neuen Vorgaben vom 15. April verschärfen diese soziale Ungleichheit zusätzlich, wenn nun gerade im Billiglohnsegment mehr Präsenzpflicht eingefordert wird. Ohne Absicherung trifft die Pandemie auch Wohnungslose: „Kaum noch Spenden, Tafeln dicht, Angst vor Ansteckung in engen Notunterkünften“. Hinzu kommt die gesteigerte Exponiertheit im öffentlichen Raum, was ein Mehr an polizeilichen Kontrollen mit sich bringt. Nur langsam werden die leeren Hotels für Menschen ohne Obdach geöffnet. Von einer gesteigerten Bedrohungslage berichten aber auch People of Colour. In den leeren Straßen mangle es an Schutz vor rassistischen Übergriffen durch die Öffentlichkeit. Insbesondere zugenommen hätten Anfeindungen gegen vermeintlich asiatisch aussehende Menschen. Alarm schlägt auch der hessische Landesverband des Verbandes deutscher Sinti & Roma. Die Lage in Europa sei ernst und spitze sich zu. Dis strukturelle Dimension von Rassismus und sozialer Ausgrenzung wirken in der Corona-Krise tödlich; hinzukommen die rassistischen Ressentiments und die beruflichen Mehrbelastungen.

3. Die Geschlechterpolarisierung

Neben der sozialen Selektivität ist der Corona-Krise aber auch ein selektives Betroffensein der Geschlechter eingeschrieben. Schon in ‚normalen‘ Zeiten leisten Frauen in Deutschland, gemäß einer Studie von Oxfam, 52% bzw. 1,5 Stunden mehr unbezahlte Sorgearbeit pro Tag als Männer. Rund 80% der Haushalts-, Fürsorge- und Pflegearbeiten wird von Frauen geleistet. Aber auch in den Pflegeberufen, Grundschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen arbeiten vor allem Frauen. In Krankenhäusern sind gemäß des statistischen Bundesamtes über 75% des Personals weiblich, in der ambulanten Pflege über 80%. Gleichzeitig erfahren gerade diese systemrelevanten Berufe, so Josefine Koebe et al., wenig gesellschaftliche Wertschätzung und sind unterdurchschnittlich bezahlt. Der gesteigerte betriebswirtschaftliche Druck auf das Gesundheitswesen seit Ende der 1990er Jahre verschärft die Situation zusätzlich, so Kalle Kunkel von ver.di. Angesichts der Lage ist es verständlich, dass der öffentliche Dank und die zugesagten Sonderzahlungen an die „Helden“ zwar wohlwollend aufgenommen, die unzufriedenen Stimmen aber lauter werden: „Wir brauchen keine Klatscherei, wir brauchen 4.000 Euro brutto!“

Werden die erhöhten Infektionszahlen in den Branchen der Sorgearbeit in Rechnung gestellt, wird deutlich, dass die Pandemie an sich Frauen stärker bedroht. Die Krise ist aber auch hinsichtlich der Rollenteilung zuhause eine weibliche und auch hier verschärfen die jüngsten Neuregelungen die Situation. Es sind meist Frauen, die zuhause die Kinderbetreuung, Aufgabenhilfe und den Haushalt vollumfänglich auffangen und nicht selten mit Home Office vereinen müssen. Die sukzessive Öffnung der Geschäfte ohne aber ein Angebot für Kinderbetreuung zu machen, führt zu unhaltbaren Zuständen, der Gefährdung von Risikogruppen sowie zur Steigerung von Kontakten: denn, wer anders als Großeltern und Bekannte mit Kindern soll nun in die Betreuung einspringen? Für Mareike Kunter, die sich zusammen mit 43 Wissenschaftlerinnen wendet gegen den einsilbigen Vorschlag des Leopoldina Gutachtens, Kitas bis nach den Sommerferien geschlossen zu halten, wird eines deutlich: „In sämtlichen Maßnahmen, die gerade überlegt und angekündigt werden, fehlt der Blick auf die Familien mit jüngeren Kindern.“

Hinzu kommt, dass für Frauen und Kinder zuhause allzu oft kein sicherer Ort ist. Wie Studien belegen und wie es in Zeiten von Corona auch immer deutlicher wird, steigert Quarantäne häusliche sowie sexuelle Gewalt. In Frankreich sind die Fallzahlen zuletzt derart in die Höhe geschossen, dass Frauen nun mit dem Codewort „Maske 19“ in Apotheken die Polizei alarmieren können und in Supermärkten erste Beratungsstellen geöffnet werden, da der Gang zum Einkauf teilweise die einzige Chance ist, der häuslichen Gefahr zu entgehen. In Deutschland schlagen Frauenhäuser Alarm und berichteten bereits vor Wochen von gestiegenen Zahlen und unzureichenden Kapazitäten in den Schutzeinrichtungen.

4. Neue Solidaritäten, aber vor allem Vereinzelung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte in seiner Osteransprache an die Solidarität, die nun alle erfahren würden. Bereits am 16. März betonte er: „Wir haben es in der Hand, ob Solidarität nach innen und außen die Oberhand gewinnt – oder aber der Egoismus des Jeder-für-sich.“ In der Tat finden sich dieser Tage eine Vielzahl solidarischer Initiativen von Kirchen, Unternehmen und sozialen Bewegungen. Unterstützt werden Menschen, die auf Grund ihrer höheren Gefährdung ihren Besorgungen nicht nachkommen können. Dabei gilt, dass „Distanz halten eine Weise des Füreinander-Daseins sein“ darstelle. Diese Initiativen sind zweifelsohne erstaunlich, weil an einzelnen Punkten etabliertes Misstrauen überwunden wird und Menschen zusammenkommen, was bleibende Erfahrungen stiftet.

Werbeplakat für solidarische Initiative in Frankfurt am Main,

Quelle: Daniel Mullis

Wenn auch an der einen oder anderen Stelle aus den Initiativen langfristig neue gesellschaftliche Bande entstehen können, ist insgesamt aber Skepsis über den transformativen Gehalt dieser Praxen angebracht. Dies auf Grund immanenter Restriktionen, aber auch weil die vereinzelnden Mechanismen der Krisenbearbeitung mittelfristig den neoliberalen und regressiven Individualismus befördern.

Die Initiativen selbst kommen in Zeiten von Corona an ihre Grenzen, da die Praxis zwangsläufig von Distanz geprägt ist und die sonst im Prozess der Solidarität gebotene Einbindung der Unterstützten in die Struktur der Unterstützenden kaum möglich ist. In der Tendenz bleibt die Hilfe eine Einbahnstraße. Im Kern ist Solidarität wohl gar der falsche Begriff für die Initiativen, es handelt sich eher um Wohltätigkeit. Das ist nicht falsch, aber eine produktive Konfrontation zwischen den Menschen findet nicht statt. Thomas Gebauer, langjähriger Geschäftsführer von medico international, brachte es im Januar diesen Jahres in einem Interview auf den Punkt: „Wenn es darum geht, Not und Unmündigkeit nachhaltig zu überwinden, dann hilft pure Wohltätigkeit nicht weiter. Wenn wir am Ziel der Schaffung sozialer Gerechtigkeit festhalten wollen, bedarf es auch der politischen Intervention.“

Auch die Vereinzelung der Menschen darf in ihrer langfristigen transformativen Wirkung nicht vernachlässigt werden. In Deutschland geben rund 70% der Menschen an, verunsichert zu sein. Auch soziale Standards der Interaktion mit anderen Menschen haben sich rapide verändert. Über 90% geben anderen nicht mehr die Hand, private Treffen vermeiden rund drei Viertel und ca. die Hälfte meidet öffentliche Verkehrsmittel. Die immer noch umstrittene, aber wohl kommende Einführung der Gesichtsmasken ist gemäß RKI nicht nur ein medizinisches Gebot, sondern soll „das Bewusstsein für ‚physical distancing‘ und gesundheitsbewusstes Verhalten unterstützen“. Gewohnte Alltagsrhythmen sowie soziale Kontakte sind ausgesetzt. Menschen werden in der Krise in der ultima ratio auf sich alleine gestellt. Im Extremfall sterben die Menschen alleine, ohne Begleitung ihrer Nächsten. Diese Isolation betrifft alle, wiegt aber für Alleinerziehende, Kleinkinder, Menschen mit Behinderung, ältere Menschen und Singlehaushalte besonders schwer. Je länger der Stillstand dauert, desto größer wird das Risiko für psychische Folgeerkrankungen, so eine Studie des Innenministeriums, die gar von einer „Verrohung von Gesellschaft“ warnt.

Mittagspause in Zeiten von Corona,

Quelle: Daniel Mullis

Wohin nun, Solidarität oder Egoismus? Eine erste Antwort liefert die Befragung zu Wahrnehmung. Der Anteil der Menschen, die in der Krise ein Mehr an egoistischem Handeln erkennt, liegt bei ca. 50%, während lediglich ein Drittel verstärkt kooperatives Verhalten beobachtet. Wer Recht hat, ist zweitrangig. Die Wahrnehmung selbst hat wahrheitsbildenden Charakter und wirkt performativ. Verhaltensweisen werden verinnerlicht, Deutungen fixiert, und es ist zu erwarten, dass sich einige Praxen des Distanzhaltens in der Gesellschaft festsetzen werden. Dies nicht zuletzt, weil die gegenwärtige Vereinzelung auf eine Gesellschaft trifft, die autoritäre, konkurrenzorientierte und individualistische Maxime bereits verinnerlicht hat, in der traditionelle Sozialbeziehungen, Familien und lokale Gemeinschaften schon länger an Bedeutung verloren haben. Für Oliver Nachtwey hat „die nachlassende Bedeutung der Gemeinschaft und der intermediären Assoziationen zur Folge, dass das Individuum angesichts gesellschaftlicher Zwänge und Wandlungsprozesse häufig auf sich allein gestellt ist.“ Im kontemporären Individualismus geht es längst nicht mehr um gesellschaftliche Freiheiten, die gegen einen starken Staat kollektiv als Einzelne in Stellung gebracht werden, sondern primär darum, erfolgreich an dem eigenen Glück zu arbeiten. In der Mittestudie von Andreas Zick et al. 2016 wird explizit auf den Zusammenhang solch eines „marktförmigen Extremismus“ mit dem Erstarken der Alternative für Deutschland (AfD) hingewiesen.

In der aktuellen Krise resultiert dieser wettbewerbsorientierte Individualismus in seiner radikalsten Form in der Forderung, der Wirtschaft den Vorrang vor dem Leben zu geben. Selten geschieht dies so offen wie im Falle des Texanischen Vize-Gouverneurs, der betonte, dass alle Opfer erbringen müssten, notfalls gar das eigene Leben. Aber solche Tendenzen finden sich auch hierzulande, wenn etwa beruhigend ins Feld geführt wird, dass vor allem Alte und Menschen mit Vorerkrankungen sterben. Wirtschaftlich induziert, wird eine Trennung zwischen nützlichem und unnützlichem Leben eingezogen, womit das Leben wirtschaftlichen Maximen unterworfen wird. Die Corona-Krise droht daher, bereits bestehende Prozesse der konkurrenzorientierten Individualisierung zu verstärken und das Misstrauen gegenüber Kollektivität weiter zu erhöhen. Verstärkt wird dies auch dadurch, dass die Kleinfamilie zum sicheren Hafen vor Corona stilisiert wird, was konservative Modelle der Normalfamilie privilegiert. Wenn auch die AfD auf dem Abschwung ist, heißt dies noch lange nicht, dass regressive Tendenzen, autoritäre Wünsche und rassistische Ressentiments verschwunden wären; es heißt lediglich, dass Teile der Wähler*innenschaft ihre Wünsche nach einer solchen Lebensführung wieder bei CDU/CSU oder SPD erfüllt sehen. Der Verbreitung autoritärer, rassistischer und anti-demokratischer Einstellungen tut dies keinen Abbruch.

5. Wirtschaftskrise im Anmarsch

Es gilt zu vergegenwärtigen, dass die Pandemie erst der Anfang des Ungemachs ist und die wirtschaftlichen Konsequenzen des Stillstandes dramatisch ausfallen (werden). Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, spricht von einer „Krise wie keiner anderen“ und „einer dunklen Stunde der Menschheit“. Weltweit droht 2020 gemäß IWF ein Einbruch der Wirtschaft von rund 3% und dies auch nur, wenn die Pandemie sich nicht noch lange hinzieht. Gemäß des Anfang April veröffentlichten Frühlingsgutachtens „führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute“ wird das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland dieses Jahr um 4,2% schrumpfen und die Arbeitslosenquote auf knapp 6% steigen. Regional dürfte dies jedoch sehr unterschiedlich sein und schon jetzt zeigt sich, dass der Osten des Landes stärker betroffen ist als die alten Bundesländer. Gemäß des Gutachtens wird die Wirtschaft bereits 2021 wieder um 5,8% wachsen und Deutschland alsbald das Vor-Corona-Niveau erreichen.

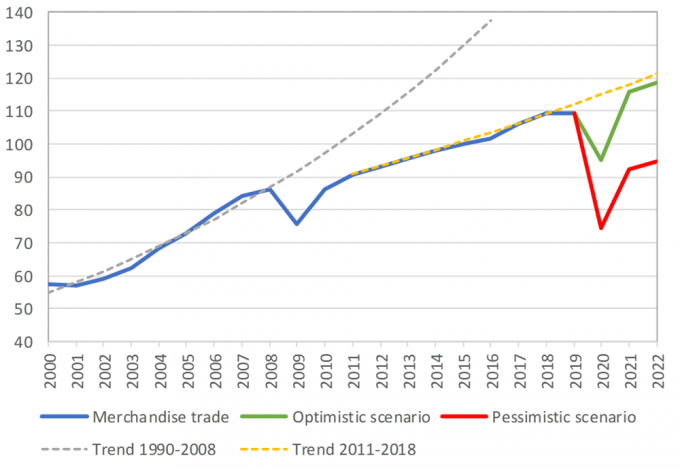

An dieser mittelfristig optimistischen Einschätzung sind jedoch Zweifel angebracht. Zum einen befinden wir uns in einer weltweit im hohen Maße kontingenten Situation – viele Variablen sind nicht vorherzusagen – und zum andern gilt, dass ohne Impfstoff oder effektive Medikation die Pandemie global immer wieder aufflammen und für Unterbrechungen sorgen kann. Der internationale Handel dürfte laut Welthandelsorganisation (WTO) alleine in diesem Jahr zwischen 13% und 32% einbrechen und sich wohl nur langsam erholen. Lieferketten, internationale Wirtschaft und Exportvolumen bleiben auf längere Zeit unberechenbar. Zur Erinnerung: Die spanische Grippe trat zwischen 1918 und 1920 in drei großen Wellen auf.

Welthandel in der Krise, Szenarien der WTO:

Quelle: wto.org

Lang ausgedehnte Krisen, Massenarbeitslosigkeit und schwindende Perspektiven haben gravierende Auswirkungen auf eine Gesellschaft, dies zeigt etwa die Entwicklung in Griechenland oder Spanien in den Jahren der europäischen Schuldenkrise nach 2010: Verarmung, Obdachlosigkeit, Entsicherung, verlorene Träume, Resignation, steigende Suizidraten und politische Verwerfungen. Gerade für die Länder des europäischen Südens gilt, dass sie seit 2010 nie wirklich aus dem Krisenmodus herausgekommen sind und die aktuelle Pandemie von jahrelanger So ist auch die aus Brüssel vorgegebene Haushalts- und Sparpolitik mitverantwortlich für Einsparungen im Gesundheitssektor. In der Folge fehlt es heute insbesondere in Griechenland, Italien und Spanien in den Gesundheitssystemen strukturell an Kapazitäten, um der Corona-Krise zu begegnen.

Um der Wirtschaftskrise in Deutschland vorerst entgegenzuwirken und soziale Härten abzufangen, wurde in großer Einigkeit die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse ausgesetzt und einer Neuverschuldung im Umfang von 156 Milliarden Euro zugestimmt. Wenn auch dies vor wenigen Wochen undenkbar schien, bedeutet dies noch keinen Bruch mit der Schuldenbremse und die Politik der Schwarzen Null ist keineswegs Geschichte. Gestärkt wurde im Rahmen der Corona-Gesetzgebung der Kündigungsschutz im Mietrecht, Anträge auf Hartz IV erleichtert und Familien, die auf Grund der Pandemie Einkommenseinbrüche hinnehmen müssen, finanzielle Unterstützung zugesagt. Für Unternehmen und Krankenhäuser wurden Sicherungsleistungen in Milliardenhöhe vereinbart. Und das ist längst nicht alles. In Aussicht gestellt wurden bereits Programme zur langfristigen Stützung der Wirtschaft und aktuell wird über die Anhebung des Kurzarbeitergelds gerungen.

In der EU ist in den Verhandlungen um eine gemeinsame Antwort Solidarität zwar ebenfalls ein geflügeltes Wort, im Kern herrscht aber Uneinigkeit über das langfristige Vorgehen. Gestritten wird darüber ob, die EU mittels Eurobonds selbst kollektiv zum Schuldner werden soll, oder ob der 2012 im Zuge der europäischen Schuldenkrise geschaffene Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) zum Zuge kommt. Schulden würden dabei weiter staatliche bleiben und im Regelfall Aufnahme von Kapital an Verpflichtungen zu Strukturanpassungen gekoppelt bleiben. Wie schon zu Zeiten der europäischen Schuldenkrise sind es allen voran Deutschland, Österreich, Finnland und die Niederlande, die sich gegen ein gemeinschaftliches Tragen der Schulden wenden. Die Einigung über Sofortmaßnahmen vom 9. April beinhaltet sodann Mittel im Umfang von rund 500 Mrd. Euro. Darunter Hilfen für kleine und mittelständische Unternehmen, ein europäisches Kurzarbeit-Programm sowie 240 Milliarden Euro im Rahmen des ESM. Im Gegenzug wurde auf strenge haushaltspolitische Vorgaben für Kredite verzichtet. Beschlüsse zu langfristigen Maßnahmen wurden jedoch vertagt.

Damit ist vorerst das Zerwürfnis zwischen Nord- und Südeuropa, anders als in den Jahren zwischen 2010 und 2015 zwar ausgeblieben, die Lösung birgt dennoch Fallstricke. ESM-Schulden bleiben nationale Schulden. Mittelfristig werden damit finanzstarke Staaten auf Grund ihrer besseren Fähigkeit, die Pandemie mit ihren funktionsfähigeren Gesundheitssystemen einzudämmen und die Wirtschaft zu stützen, schneller und besser aus der Krise kommen als weniger starke. Die Ungleichheit innerhalb der EU und die Vormacht des europäischen Nordens über den Süden wird weiter vertieft. Für die EU bedeutet dies nichts Gutes. Auf globaler Ebene droht letztlich dasselbe Szenario; ein global abgestimmtes Vorgehen ist jedoch noch weniger in Sicht als ein europäisches. Kampf gegen die Krise ist letztlich auch das Ringen um Vorherrschaft und politische Ordnung nach der Krise – wirkliche Solidarität ist seitens der starken Nationen womöglich gar nicht erwünscht.

Aber auch in Deutschland dürfte über kurz oder lang die Einigkeit der Parteien enden, wenn die Frage, wer für die Krise bezahlt, lauter gestellt wird. Werden die Ausgaben wie in der Finanzkrise faktisch auf die Allgemeinheit übertragen, oder wird es diesmal Sonderabgaben auf Vermögen geben, wie dies etwa die SPD Co-Vorsitzende Saskia Esken ins Spiel gebracht hat? Seitens des Städte- und Gemeindebundes wird ein „Corona-Soli“ vorgeschlagen, während aus der CDU Stimmen laut werden, die die Einführung der Grundrente in Frage stellen oder fordern, „Sonderbelastungen“ im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz, „die einer Erholung und einer Anknüpfung an unsere bisherige Stärke im Wege stehen“, zu überprüfen. Entschieden ist noch nichts, die Akteur*innen bringen sich aber schon in Stellung und die Auseinandersetzungen werden folgen. Für das „wie weiter“ in Sachen sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz werden diese Auseinandersetzungen künftig zentral sein.

Schluss

Wir stecken mitten in einer Pandemie, aber die Krise ist eine gesellschaftliche. Mike Davis weist eindrücklich darauf hin, dass Wirkung und Ausbreitung von Pandemien im urbanen Zeitalter eng mit gesellschaftlichen Prozessen des Warenaustausches, der Umweltzerstörung, Urbanisierung und des Reiseverhaltens zusammenhängen. Sie sind in ihrer kontemporären Form Resultat von auf Kapitalverwertung orientierten Mensch-Natur-Verhältnissen. Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Art und Weise des Wirtschaftens an sich sowie das Reiseverhalten betreffen daher nicht nur – wie Fridays for Future uns allen im letzten Jahr in Erinnerung gerufen hat – die Klimapolitik, sondern auch, wie wir künftig von Pandemien betroffen sein werden. Eine Verknüpfung der Debatten um soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Klimawandel und Gesundheit ist dringend geboten, wollen wir in den kommenden Jahren nicht von einem Krisenmanagement ins nächste stolpern.

Im Hier und Jetzt bergen die fünf skizzierten Dimensionen erheblich Risiken für eine solche Politik. Es sind autoritäre Tendenzen auf der Ebene von Staatlichkeit, aber auch je individuelle, die Demokratie belasten. Auch das Aussetzen von Grundrechten für Menschen, die bereits hier leben sowie für Menschen auf der Flucht, stellt grundlegende Normen zur Disposition. Die soziale Polarisierung, die in der Pandemie selbst zum Tragen kommt, droht sich angesichts der massiven Wirtschaftskrise langfristig zu vertiefen, womit bestehende Polarisierungen verstärkt werden könnten. Postdemokratie, autoritäre Staatlichkeit, soziale Ungleichheit und Individualismus sind auch in Deutschland keine neuen Phänomene, aber sie scheinen in der Krise modifiziert und bisweilen beschleunigt zu werden. Eines muss aber klar sein: Zwischen Demokratie und Gesundheit passt kein oder. Der Schutz der Schwächeren gehört zur Demokratie, insofern sind die strengen Maßgaben angebracht. An manch Stelle, wie dem Demonstrationsverbot, schießen die Maßnahmen aber über das Ziel hinaus; an anderen multiplizieren sie bestehende soziale, rassistische und geschlechterbezogene Ungleichheiten. Gleichzeitig haben legitime Maßnahmen, wie die soziale Distanzierung, Folgen für die Menschen. Dass soziale Gerechtigkeit, kollektives Handeln und Demokratie nicht die eigentlichen Opfer der Pandemie und der folgenden Wirtschaftskrise werden, dafür gilt es in den kommenden Monaten einzustehen.